Le sfide per superare la crisi

Abbiamo avuto l’occasione di incontrare l’ing. Zampini in occasione di un suo intervento presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, nella sua duplice veste di presidente di Confindustria Genova e di amministratore delegato di Ansaldo Energia, per fargli alcune domande sulla azienda che dirige, ma anche sulla situazione economico così come la vede dal suo osservatorio privilegiato.

Ing. Zampini può illustrarci l’esperienza degli ultimi dieci anni di Ansaldo Energia? Ritiene che il modello adottato sia replicabile in altre realtà?

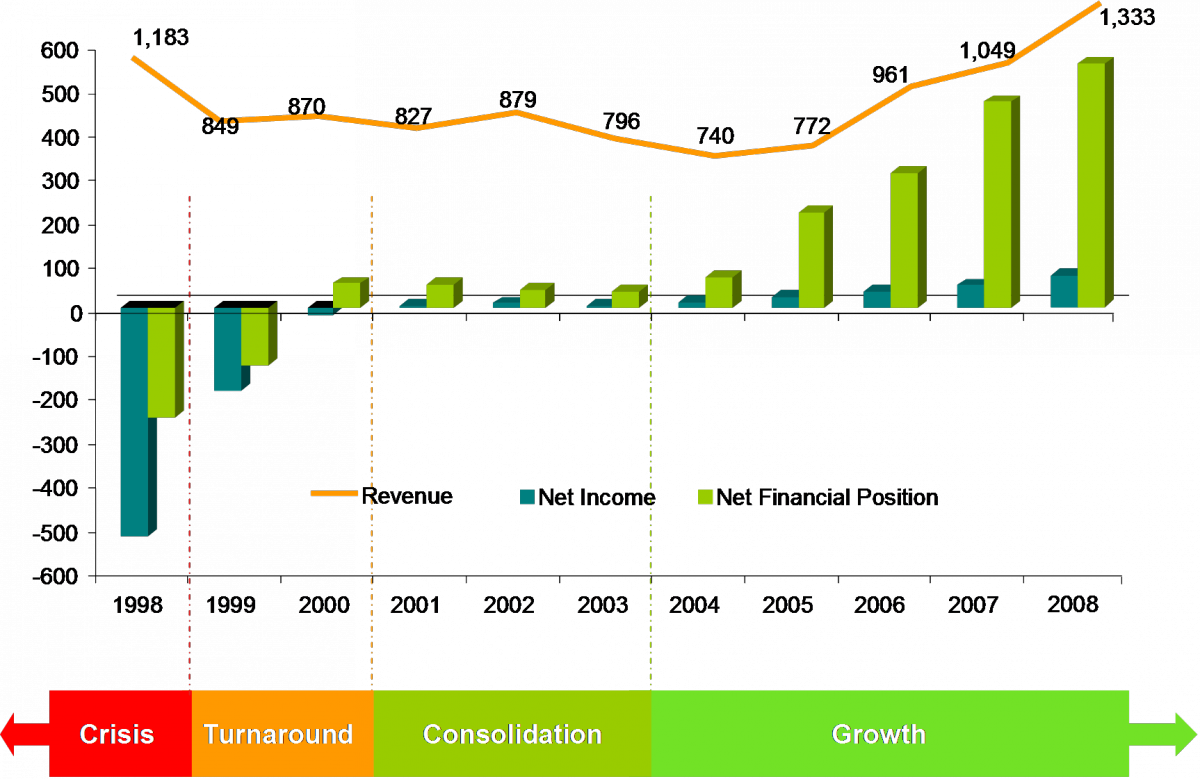

Ansaldo Energia è un’azienda che quest’anno compie 160 anni - 160 anni di storia industriale italiana. Alla fine del secolo scorso Ansaldo Energia poteva considerarsi una società economicamente morta. L’anno di svolta è il 1999, cui segue un periodo prima di consolidamento (2001-2005) e poi di crescita. Basti pensare che tra il 2005 e il 2011 i dipendenti sono aumentati di 900 unità circa, con un forte contributo dei laureati dell’Università degli Studi di Genova, in primis ingegneri ma anche laureati di Economia.

Fonte: Ansaldo Energia SpA, 2013

Oggi Ansaldo Energia è un’impresa di successo, consolidata sul territorio italiano, affermata a livello mondiale, con 187 brevetti depositati tra il 2005 e il 2011 e un piano di investimenti per i prossimi 5 anni pari a 350 milioni di euro.

La storia di Ansaldo Energia è una storia di successo perché è una storia di uomini che hanno creduto con orgoglio ad un progetto, intorno al quale si sono impegnati in modo coeso. Gli atouts di questo modello gestionale sono: 1. la leadership, 2. l’orientamento al cliente, 3. la semplicità (nella logica più ampia, dalla visione strategica alla trasmissione delle informazioni), 4. le persone.

Per queste ragioni a mio parere si tratta di un modello replicabile. In fondo il Management per un’impresa può essere assimilato al software per un computer. Se il software non funziona si possono digitare i tasti control, alt o canc. In un’azienda funziona in modo molto simile: le cose sono semplici, noi siamo come un software e se le cose non funzionano si possono controllare, oppure fermare o ancora cancellare.

La leadership non è altro che la capacità di dare un segnale unitario di indirizzo ad un gruppo di persone, le quali devono capire e condividere la direzione in cui muoversi. Un gruppo omogeneo può andare in una direzione di successo solo se tutti i vettori sono orientati nello stesso modo. L’insuccesso delle aziende deriva dal fatto che nei gruppi non c’è unitarietà di intenti. La leadership è quindi la capacità di far andare tutti i vettori nella stessa direzione, non imponendoli come fa il computer ma convincendo che la direzione verso cui bisogna andare non va bene solo per il capo dell’azienda, ma anche per il singolo che fa parte dell’azienda. Per questo sottolineo che la storia di Ansaldo Energia è una storia di persone, perché tutte le persone - dall’operaio al massimo dirigente - si sono sentite persone importanti nella ricostruzione dell’azienda. Leader non significa essere autoritari, ma avere la capacità di esprimere una visione e creare condivisione intorno ad essa. La storia di Ansaldo Energia è la storia di un gruppo di persone che ha condiviso un progetto nel rispetto dei ruoli – il sindacato per esempio – con i diversi stakeholders.

La necessità di visione non concerne però solo le imprese; queste per poter crescere devono vivere in contesti che esprimano a loro volta visioni di lungo termine. Lo sviluppo di Ansaldo Energia dovrebbe collocarsi all’interno di una politica industriale più ampia, in primis perché Ansaldo può fare da traino di altre realtà economiche, per esempio piccole-medie aziende, e quindi non può essere sganciata da decisioni politiche più ampie. Questo è uno dei problemi italiani, che ha anche una dimensione etica. Bisogna evitare di evadere dalle decisioni o cambiare gli obiettivi di indirizzo appena cambia un rappresentante politico (ai vari livelli istituzionali). I tempi dei permessi per esempio sono uno dei problemi fondamentali per la realizzazione delle iniziative industriali in Italia. Lo spread economico è niente rispetto allo spread in termini di rispetto delle tempistiche. Secondo me è meglio decidere sbagliato che non decidere. Non decidere significa tenere ferma l’economia e quindi tenere fermo lo sviluppo.

Posso fare alcuni esempi per evidenziare le sfide industriali che alcuni paesi stanno affrontando. La Turchia è un paese con molti giovani, dotati forti competenze universitarie, registra una crescita del PIL del 7%, ha adottato un piano di investimenti di 300 miliardi di euro per la realizzazione di infrastrutture.

Ancora più significativo è menzionare la rivoluzione energetica americana, realizzata da Obama, che 5 anni fa nella sua campagna elettorale parlò di green economy. La rivoluzione energetica americana non è più in realtà la green economy, ma lo shale gas, cioè il gas che si ottiene dalla fratturazione delle rocce, con una serie evidente di problemi di impatto ambientale. Obama con questa scelta strategica vuole realizzare due obiettivi: la creazione di posti di lavoro e l’indipendenza dalle fonti energetiche esterne. Obama sta rilanciando la golden age dello shale gas. Ciò non significa rinnegare le energie rinnovabili, ma vuol dire saper svolgere un processo decisionale, saper fare delle scelte politiche.

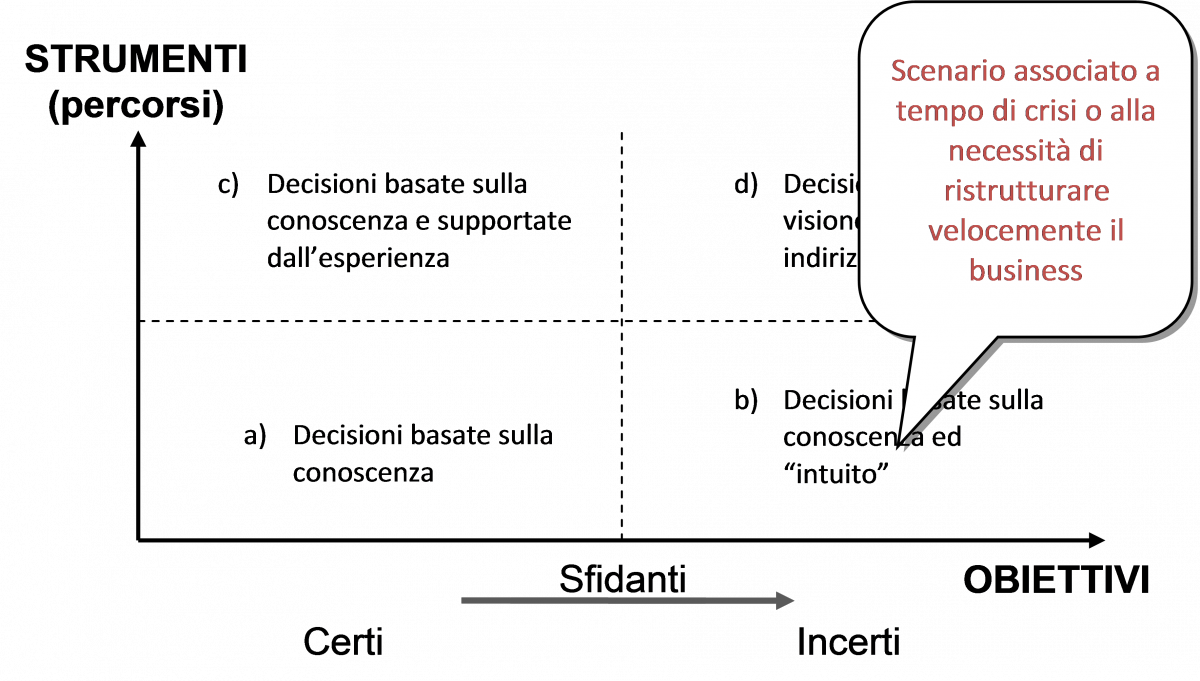

Se guardiamo alla matrice di Thompson, o meglio ad una mia libera interpretazione della stessa, vediamo che ragionare in termini di obiettivi incerti con strumenti da definire, vale a dire come nell’attuale fase di crisi, richiede la capacità di sviluppare processi decisionali su visioni o obiettivi di indirizzo. In questo momento il nostro Paese ha bisogno di grandi capacità di visione e di espressione di obiettivi di indirizzo.

La matrice di Thompson da Organization in Action– una libera interpretazione

Questa esigenza di visione è legata anche all’attuale stato di crisi. Che tipo di trasformazione secondo lei stiamo vivendo oggi?

La crisi iniziata nel 2008 è molto profonda, talmente profonda che quando ne usciremo il modello sociale sarà diverso. Le relazioni sindacali non saranno più le stesse, le relazioni tra imprenditori e lavoratori saranno cambiate.

Quali sono gli avvenimenti che segnano le tappe di questa crisi? Nel 2008 la crisi dei Subprime, nel 2011 le insurrezioni del Nord Africa, nel 2011 ancora l’evento Fukushima, che, al di là del nucleare, ha avuto un impatto mediatico di assoluta rilevanza, tanto da modificare, almeno inizialmente, il percorso energetico (dico inizialmente perché ora stiamo tornando di nuovo al nucleare: la Turchia ha firmato con Giapponesi e Francesi un accordo per la costruzione di 4 nuovi impianti nucleari).

Ma ciò che più mi preme evidenziare è che ciò che è successo in questi anni è successo in un contesto in cui la propagazione delle informazioni intorno ai fenomeni è stata velocissima. Oggi tutti gli avvenimenti si conoscono in tempo reale. Ci troviamo quindi di fronte ad un sistema di comunicazione di massa che ha una potenza assolutamente rilevante sui processi decisionali.

Le sorprese che ci porterà il futuro, in questa prospettiva, diventano meno sorprendenti, nel senso che in un mondo interconnesso esistono maggiori possibilità per anticipare le sorprese.

Di fronte alle criticità del futuro, la domanda che ci dobbiamo porre è se siamo attrezzati per affrontarle. Sicuramente il modello decisionale molto accentrato (controllato da governo centrale e techologists) che ha caratterizzato il contesto italiano, nella attuale era non è più pensabile. Oggi dobbiamo tenere in maggiore considerazione la public opinion (sentiment), ma la popolazione italiana è sufficientemente formata e informata per poter adeguatamente partecipare ai processi decisionali?

I modelli sociali del futuro, che potranno cioè far fronte alle istanze future di sviluppo, si costruiranno intorno a grandi questioni, rappresentabili attraverso tre equazioni fondamentali: Environment-Infrastructures, Environment-Technologies, Technologies-Environment. A quali di questi elementi un paese deve dare la precedenza? Definire un nuovo modello di sviluppo significa saper fare queste scelte. Dalla risposta che daremo in Italia dipendono le attività economiche del futuro.

Come si colloca l’economia ligure in questo quadro di crisi?

La Liguria è una economia di servizi, con una prevalenza di imprese medio-piccole (76,8%). L’agricoltura infatti in Liguria pesa poco (2,1% contro il 3,7% nazionale), l’industria (incluse le costruzioni) pesa il 18% rispetto al 27,8% nazionale, mentre nei servizi la Liguria supera la media nazionale (79,1% versus 68,5%), grazie alle attività connesse alla presenza del mare (attività marittima e turismo).

Guardando il peso delle assunzioni sulla popolazione attiva la Liguria supera la media nazionale (17,5% versus 15,3%). Questo dato positivo si riscontra anche guardando l’andamento recente della Cassa integrazione. Fino al 2008 la Cassa è stata contenuta, c’è stata una crescita significativa nel 2008 a causa della crisi. Il 2010-11 è un periodo di stabilizzazione, in cui la Cassa integrazione risulta inferiore rispetto al resto del Paese, ciò ancora grazie ai servizi che ha compensato quanto avvenuto a livello manifatturiero. Fino a sei mesi fa in Liguria la crisi sembrava più contenuta rispetto al resto del Paese: il tasso di disoccupazione ligure per esempio nel 2012 era più basso di quello nazionale (8,1% versus 10,7%). Il primo trimestre del 2013 è però preoccupante. Anche l’attività del porto, che si era ripresa significativamente nel corso del secondo semestre del 2012, nei primi 3 mesi mostra segnali preoccupanti di rallentamento. E’ aumentato il trasporto dei contenitori, ma è diminuito il trasporto delle merci sfuse e sono diminuiti anche i passeggeri. Si tratta di dati ancora tutti da interpretare, specialmente dalle imprese di categoria, ma ciò non toglie che l’inizio del 2013 ci preoccupa molto.

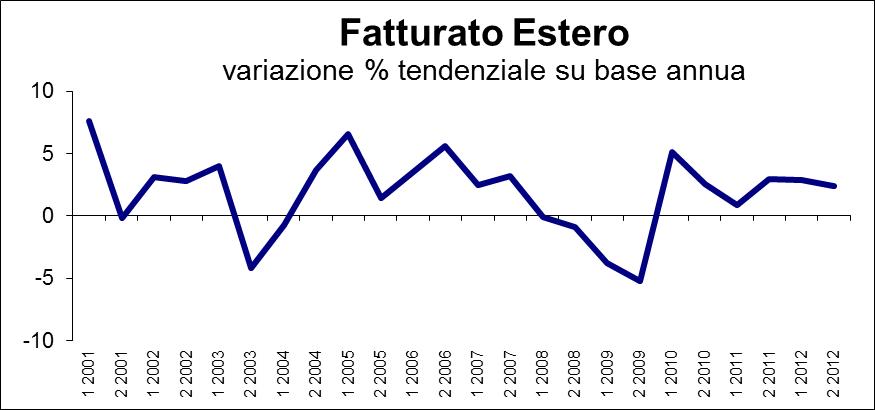

In merito agli ordini, quelli sul mercato italiano hanno avuto un andamento altalenante, nel 2011, dopo un picco di risalita, si è di nuovo registrata una diminuzione. Gli ordini Estero invece aumentano, ma la loro crescita non compensa la riduzione sul mercato italiano. In una fase nella quale l’Italia si presenta priva di segnali di ripresa, ritengo che il futuro sia rappresentato dalla internazionalizzazione. Proprio su questo ci stiamo muovendo anche come Confindustria Genova.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Confindustria Genova

A suo avviso come potrebbe o dovrebbe evolvere il ruolo dell’Università? Come si colloca la relazione università-impresa in questo quadro?

Oggi la relazione università-impresa va certamente potenziata. In particolare l’Università ha un ruolo molto importante nella formazione di risorse umane dotate di competenze di tipo orizzontale. Secondo me le persone possono essere verticali, e quindi dotate di poche competenze fortemente specialistiche, o orizzontali, quindi dotate di più competenze trasversali. Certamente l’Università dovrebbe potenziare la formazione di competenze e capacità in una logica orizzontale, dando ai giovani una adeguata ampiezza di vedute. Alle imprese spetta il ruolo di plasmare tali competenze in funzione dei propri bisogni specifici. Certamente è importante che i rapporti università-impresa si approfondiscano, magari permettendo alle imprese di raggiungere i giovani anche durante il corso di studi. L’industria ha un futuro se riesce a inserire giovani capaci e competenti. Per questo Confindustria Genova è molto aperta a tutte le iniziative volte a creare rapporti che possano aumentare e approfondire la conoscenza e la relazione industria-impresa.

Per quanto riguarda la creazione di impresa, l’Università può fornire le basi formative più ampie possibili, ma i giovani devono capire che l’impresa nasce da una loro idea imprenditoriale. Ansaldo Energia per esempio è interessata a finanziare idee nel campo delle tecnologie che attengono all’energia. Chi ha idee deve venire a proporcele, sapendo che oggi le iniziative si fanno insieme.

Quali prospettive offre il territorio ligure ai laureati di Economia?

L’attuale mondo globalizzato a mio avviso va nella direzione di valorizzare il ruolo dei laureati di Economia. Prendiamo per esempio Ansaldo Energia, il cui mercato oggi è per il 75% estero. Una volta l’approccio al mercato era più semplice, il rapporto Italia-estero vedeva l’Italia in una posizione di forza. Oggi la parte contrattualistica e la parte di analisi finanziaria stanno diventando sempre più importanti. Almeno il 50% del lavoro che prendiamo lo prendiamo sulla base di schemi finanziari. Ci cimentiamo anche in attività di project financing, per fare la quale oltre ad avere una robusta struttura legale è necessario avere una forte conoscenza economica.

Le aziende richiedono sempre di più persone competenti su materie economico-contabili, non si tratta di ragionieri, ma di persone dotate di conoscenza del sistema nel senso orizzontale di cui parlavo prima. I numeri sono sempre la rappresentazione di un fenomeno, non sono il risultato di una analisi matematica, senza capire i fenomeni non si può gestire un’azienda. La globalità del nostro mercato fa sì che la variabile conoscenza dell’economia e del gioco competitivo globale sta diventando sempre più rilevante. Quando una azienda come Ansaldo Energia si muove, lo fa sulla base di una analisi del rischio paese, per esempio dei rischi politici, dei rischi di insurrezione (noi siamo presenti in Algeria, Egitto e Siria).

Questo per dire che il mondo dell’ingegneria e quello dell’economia sono sempre più correlati e in questo i laureati di Economia possono trovare spazi occupazionali interessanti. La prospettiva è culturale, i laureati di Economia sono laureati in discipline umanistiche e quindi hanno possono avere maggiori capacità di visione sistemica. Naturalmente stiamo parlando di prospettiva, la situazione attuale è molto difficile e questo rende complesso l’accesso al mercato del lavoro. Ma bisogna scindere le due variabili, la variabile ‘situazione attuale’ rispetto alla variabile ‘specializzazione’.

Con riferimento specifico al territorio ligure, se guardiamo ai dati estratti dalla Banca dati Alma Laurea 2013, vediamo che i laureati in Economia dell’Università degli Studi di Genova ad un anno dalla laurea hanno trovato un posto di lavoro nel 70% dei casi (con una % più elevata di donne), a tre anni dalla laurea il 50% dei laureati ha un contratto a tempo indeterminato (a tre anni i ragazzi raggiungono la % più elevata). Quest’ultimo dato è senza dubbio insoddisfacente: dopo tre anni un laureato in Economia di Genova su tre non ha ancora trovato lavoro a tempo indeterminato e su questo bisogna agire. Un altro dato, peraltro non solo ligure, fa un po’ preoccupare: se guardiamo alle assunzioni previste in Italia e nel Nord Ovest nel primo trimestre 2013, vediamo che nel Nord Ovest si prevedono 38.560 assunzioni (137.770 in Italia) e di questi solo nel 17% dei casi è richiesta la qualifica della laurea.

Dove vengono impiegati i laureati in Economia di Genova? Nel 93% dei casi nel privato. Questo dato è legato ai servizi, l’industria infatti assorbe meno, e questo è coerente con la situazione generale. La Liguria offre quindi occupazione nei servizi e nelle attività marittime. Tutto dipende però dalla ripresa delle attività, per esempio degli spedizionieri.

Certo bisogna anche organizzarsi per andare all’estero, persone disponibili ad andare nei paesi arabi per esempio ce ne sono poche (ciò non vale solo per le ragazze, ma anche per i ragazzi). Per andare in questi Paesi, bisogna saper rispettare le diversità.

C’è poi l’alta tecnologia che può offrire opportunità di lavoro ai giovani. Le previsioni di crescita dell’alta tecnologia da qui al 2020 sono del 40%. A Genova in particolare ci sono moltissime iniziative, tra queste ricordo che abbiamo appena firmato insieme al Consorzio Dixet la costituzione di ‘Genova 2021 – Città della tecnologia’, con cui vogliamo creare un legame tra industria e università al fine di creare delle start-up, proprio perché riteniamo che Genova abbia questa caratterizzazione di ‘fucina’.

a cura di Laura Nieri

Gennaio 2014